КЛОК – кофейня, лекторий, офис, кооператив

Часть первая, злободневно-политическая

Вам чай? кофе? Попробуйте воздушное какао, у нас лучшее в деревне… Глобальный самовар закипает. Усиливаются народные протесты в Европе, в Америке, в Австралии. Протесты на Русском Севере, на Дальнем Востоке, в Башкирии. Массовые протесты в братской Беларуси…

Ещё чуть-чуть, и протесты станут обыденностью. Можно будет пролистывать их как новости о погоде. А ведь люди борются за мои права! Если прекратят борьбу, моя жизнь, скорее всего, станет суровее.

Однако есть у протестов «ахиллесова пята», и большинство пользуется этим, чтобы не участвовать. Люди понимают: одними протестами дело не выправить. Протесты – лишь крик о помощи.

Проблема в том, что угнетение народа во всех странах происходит СИСТЕМНО. Действует безнравственная, но отлаженная система, состоящая из идеологии, ресурсов и корпораций. По тысячам щупалец бегут электрические сигналы, распределяя ответственность.

А на улице всегда – толпа. Даже если за ней стоят политические партии. Толпа не может стать системой, будь она трижды доброжелательна и симпатична, как женские марши в Минске.

Систему можно преобразовать только другой системой. Создаётся впечатление, что никто из современной российской оппозиции не работает над созданием системы, не смотря на болтовню об этом. Для этого требуются долгие годы рутинной неоплачиваемой работы.

Гораздо проще заниматься демагогией и пиаром, выстраивая штабы и коалиции лишь для того, чтобы вытаскивать людей на улицы. Это разоблачает их главную цель – свергнуть режим любой ценой, используя толпу как таран и щит. Их не смущает, что, в случае «успеха», революционных романтиков всегда пожирают прагматики и циники, а старая система воссоздаётся снова на новый лад.

Террор и смута отбрасывают страну вспять. За последний век российский народ входил в смуту трижды: 1905, 1917, 1991. Путь замедлился. По ощущениям, мы недалеко ушли от реформ 1861 года, освободившись на бумаге, а в действительности оставшись крепостными.

Радикалы и революционеры – крайность. Но есть другая крайность – часть интеллигенции, которая добровольно вычеркнула себя из социально-политической жизни («политика дело грязное»). Эти люди сосредоточились на вопросах образования и культуры. Они во многом правы: нравственная педагогика решила бы 80% всех проблем. Но…

Педагогика беззащитна как ребёнок. Вероломные люди с маузерами или с мешками денег постоянно вторгаются в святая святых. Религия, образование, культура нуждаются в защите. А это значит, представители этих сфер не вправе уклоняться от общественно-политической борьбы. Вопрос лишь в том, какими методами.

Удивительно, в столице Башкирии трудно обнаружить людей, системно работающих над созданием альтернативы действующему курсу, вгоняющему страну в летаргию. Да, я вижу неравнодушных граждан, которых унижение в правах сделало активистами, способными грудью закрывать целые горы. Я вижу радикалов, подгоняющих страну к майдану и смуте. Вижу интеллигенцию «вне политики», прячущую головы в песок экопоселений и творческих кружков. И конечно, я вижу армию функционеров, вытаскивающих из кормушки подряды и гранты, чтобы заниматься имитированием демократических институтов. Общественные палаты и советы по правам человека, молодёжные движения и профсоюзы, партии и депутаты, сотни НКО – везде кипучая активность по второстепенным вопросам и гробовое молчание – по ключевым.

В Уфе нет публичного места, куда можно пойти в поисках общения и сотрудничества, если ты не приспособленец и не радикал. Вы знаете такое место? Думаю, в большинстве городов ситуация та же.

Часть вторая, практическая

Системную работу, способную охватить множество сообществ постсоветского пространства, я вижу в деятельности таких людей как Святослав Мурунов. Я нахожу там высокую этику, методологию, а главное – практический опыт и набор прикладных решений. Я вижу новый подход к развитию территорий, социальное проектирование и городскую модерацию, технологию запуска соседских и культурных центров силами местных сообществ. «Телеграф» в Светлогорске – пример того, как горожане самостоятельно создают сообщество, способное влиять на ключевые процессы вокруг.

По всей стране нужны подобные центры. Каждый может иметь свою конфигурацию и неповторимое лицо. Общее для всех – этические принципы, а также этапы запуска. Опишу то, вокруг чего хотелось бы искать единомышленников.

Соток 15 земли в пригороде (чем больше, тем лучше, вопрос цены). Не далее 25 км от центра города, чтобы дорога занимала меньше получаса, и можно было легко добраться на личном или общественном транспорте.

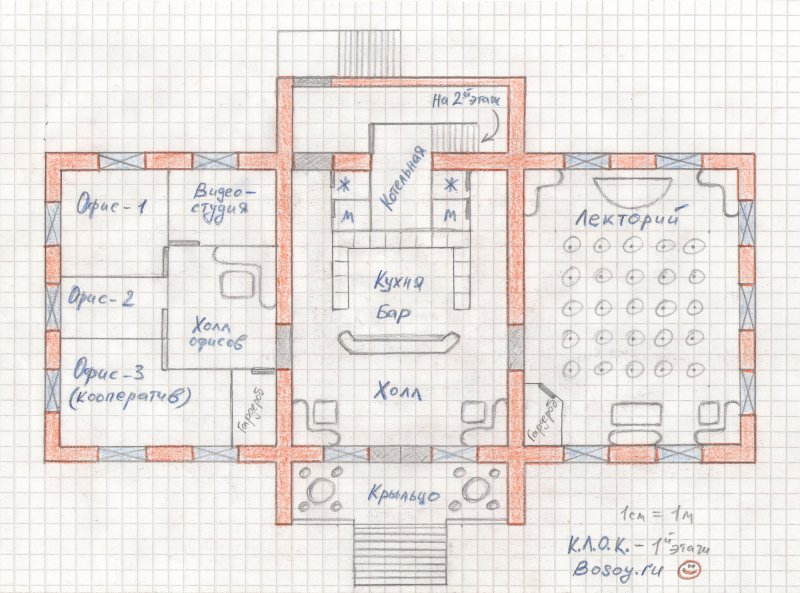

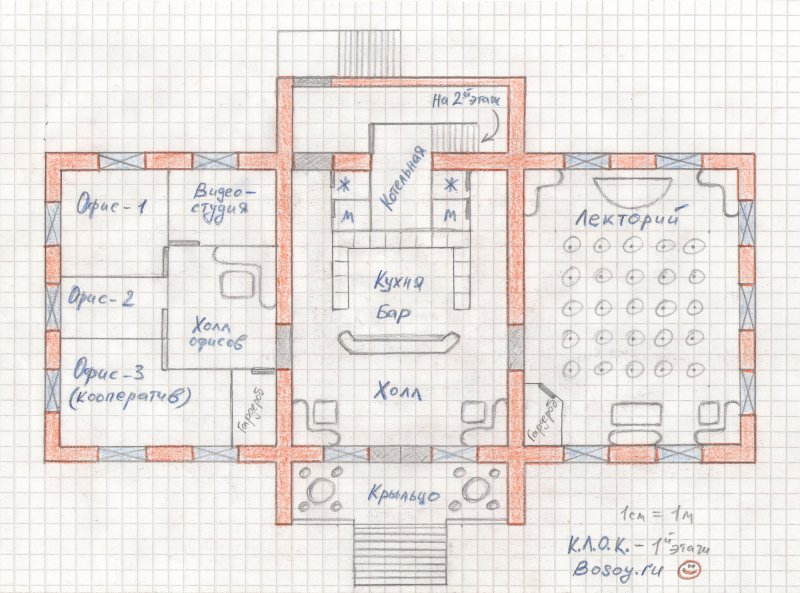

Деревянный дом квадратов на 250-300, поделённый на четыре функциональных зоны (три на первом этаже и одна на втором) Дом уютный, тёплый и светлый. Собственные вода, электричество, канализация, газовое отопление и скоростной интернет.

В доме находятся: 1) кофейня, 2) лекторий, 3) офис + кооператив. Со временем на участке могут появиться беседка, детская зона, мастерские, сад-огород, магазин и прочее. Площадь на втором этаже можно определить под мини-отель (пару комнат) для ночлега иногородних лекторов и гостей.

Почему кофейня? (Или чайная, кому что ближе.) Смысл проекта – создать атмосферу плодотворного общения и сотрудничества. Проще делать это при совместном чаепитии или за обедом. К тому же, сотрудники и гости заведения могут проводить там много времени, и без напитков и перекуса никак. Нужно запланировать не просто угол с кофе-машиной и самоваром, но кухонную зону для готовки продуктов. Поставить в холле несколько столиков для посетителей плюс столики на улице. Кофейня обслуживает сотрудников офиса, аудиторию лектория (раз-два в неделю), а также посетителей, в том числе людей с улицы.

Подсобные помещения включают четыре небольших санузла, две гардеробных и котельную.

Лекторий. Он же дискуссионный клуб. Это помещение в правом крыле дома для проведения лекций, семинаров, дебатов, коворкинга, воркшопов, коллективных размышлений и тому подобного. В повестке лектория находятся насущные проблемы территории. Лекторий вмещает минимум 30 человек и имеет необходимое оборудование: проектор, флипчарты, раскладные столы-стулья, оргтехнику. В этом же зале может быть организована импровизированная сцена для камерных концертов (типа квартирников), а также выставка работ местных мастеров.

Офис. Помещение в левом крыле дома для работы нескольких небольших самостоятельных коллективов. Возможно, офис в «американском» стиле, то есть один зал с небольшими перегородками. Офис прежде всего для правления кооператива. Здесь же своя видеостудия (с оборудованием для съёмки и монтажа), а также дружеская студия дизайна. Ещё можно посадить рядом друзей юристов (правозащитников). Ещё могут найти свой угол программисты или представители иных креативных профессий. Вероятно, около 15-20 рабочих мест.

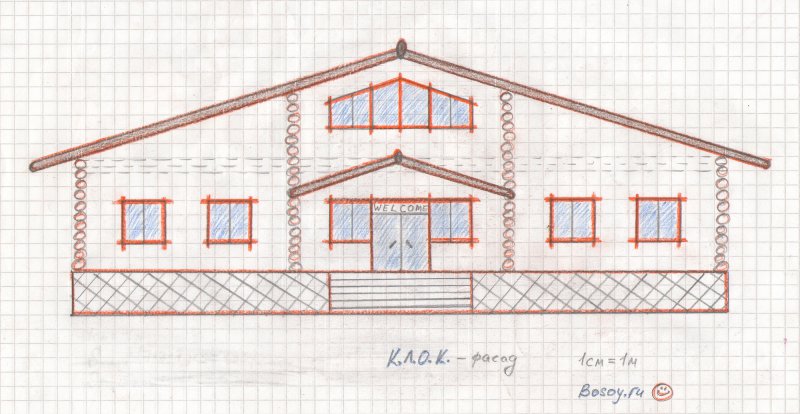

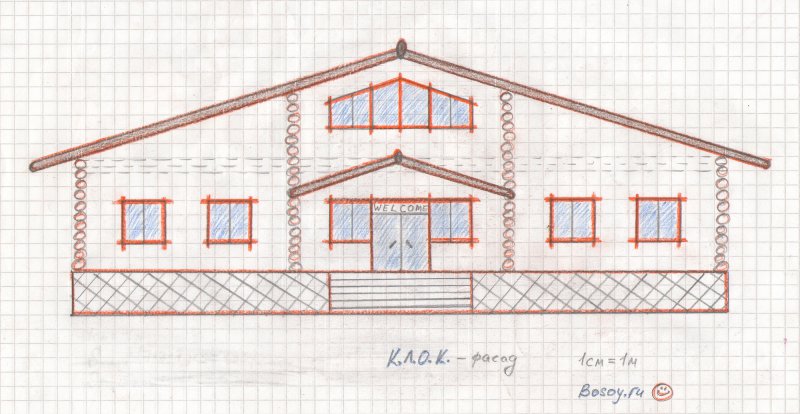

Если говорить об архитектурном облике здания, то лично мне симпатичен стиль старых бревенчатых домов Русского Севера. Большой дом «шестистенок» на высоком фундаменте и с классической двухскатной крышей. Пространство под крышей даст второй этаж той же площадью, что центральная зона, таким образом, над кофейней-чайной можно разместить жилые (гостиничные) помещения.

Экономической основой проекта является потребительский кооператив. Актив сообщества и все посетители, друзья, партнёры постепенно вовлекаются в выгодную потребительскую кооперацию. Разумеется, кооператив нацелен на охват максимальной аудитории в регионе. Программы могут быть самыми разными: совместные закупки продуктов и товаров с целью экономии, беспроцентные займы друг другу как альтернатива ипотеке и автокредиту и т.д. Кооператив – самая сложная часть проекта, и одновременно – фундамент, который обеспечит самостоятельность.

КЛОК – рабочее название для формата заведения (чтобы не повторять всякий раз «кофейня-лекторий-офис-кооператив»). Может быть, аббревиатура не самая удачная. Кому-то привычнее использовать «ОКЦ» (общественно-культурный центр), «комьюнити-центр», «культурный штаб» или иное. В любом случае, у каждого подобного центра будет имя собственное, не говоря уж про свой устав.

Источником инвестиций может быть существующее сообщество (люди строят вскладчину и оформляют на коллектив) либо один-два инициатора, которые начинают строить на свои деньги, а потом привлекают остальных.

Проект некоммерческий, но самоокупаемый. В некоторых ОКЦ главным доходом может быть предоставление помещений под мероприятия, семинары и прочее. В каких-то – работа кафе, если объект находится в людном месте. Для уфимского КЛОКа я вижу доходом работу кооператива, а также выполнение городских заказов по социальному проектированию и обучению (в будущем).

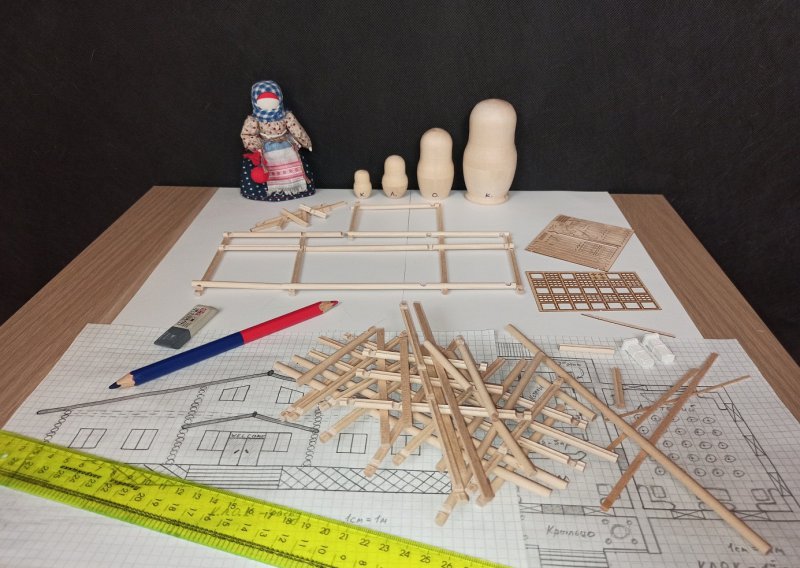

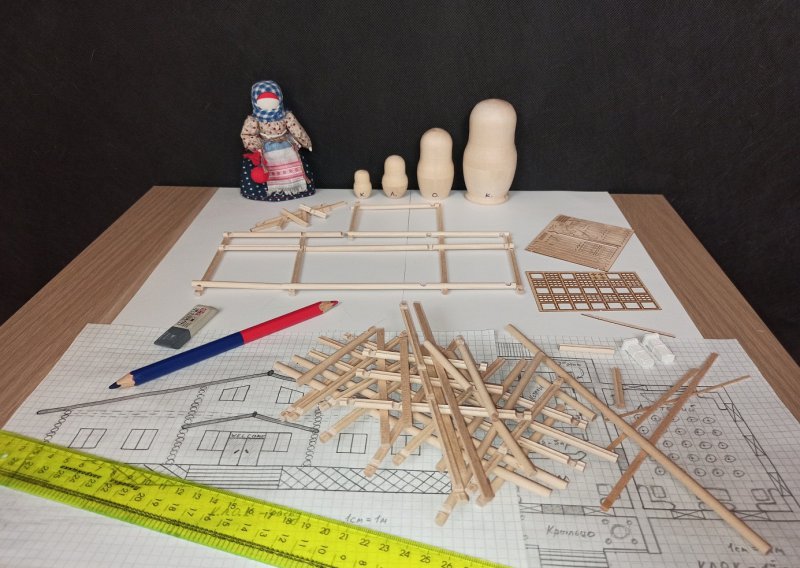

Строить нужно максимально дёшево, но добротно. Сделать проект, учитывающий всё до гвоздя. Придумать, как сэкономить на материалах. (Да, сруб дороже каркасника, но привлечёт больше людей.) Несложные строительные и отделочные работы делать силами зарождающегося сообщества. Постараться найти единомышленников среди строителей, которые окажут шефмонтаж или выполнят работы по себестоимости в обмен на партнёрство и рекламу. Соучастие в создании такого объекта станет делом, которое знакомит и объединяет людей.

Процесс проектирования, строительства и работы такого центра предполагает открытое вовлечение людей (даже просто любопытных), а также раскрутку с помощью качественных видео.

Подобные проекты объединяются в неформальную горизонтальную сеть, обмениваются сигналами. Из торчащих по всей стране «клоков» сшивается лоскутное «одеяло». Никто не тащит одеяло на себя. Творческое общение и взаимное обогащение. Сотрудничество и кооперация.

Никто не тащит одеяло на себя. Творческое общение и взаимное обогащение. Сотрудничество и кооперация.

Спустя годы сеть таких Клоков или Окц может стать опорой для ненасильственной перезагрузки системы самоуправления в стране. Это будет общественная деятельность без тотальной зависимости от администраций. Новая политика без вертикальных партий и крикливых протестов.

Впрочем, как это будет – покажут тонны выпитого чая, кофе и какао. Для того и нужны такие центры, чтобы желаемое будущее обсудить и приблизить. Это станет модным! Приехать в пятницу на лекцию интересного человека. Заказать чашечку душистого горячего напитка. Принять участие в дискуссии и совместной работе. Послушать новости местной команды, посмотреть свежее видео. И конечно, узнать, как идут дела у кооператива, где ты тоже пайщик, и где твой голос имеет вес.

Источник: Soorganizator.ru

Вам чай? кофе? Попробуйте воздушное какао, у нас лучшее в деревне… Глобальный самовар закипает. Усиливаются народные протесты в Европе, в Америке, в Австралии. Протесты на Русском Севере, на Дальнем Востоке, в Башкирии. Массовые протесты в братской Беларуси…

Ещё чуть-чуть, и протесты станут обыденностью. Можно будет пролистывать их как новости о погоде. А ведь люди борются за мои права! Если прекратят борьбу, моя жизнь, скорее всего, станет суровее.

Однако есть у протестов «ахиллесова пята», и большинство пользуется этим, чтобы не участвовать. Люди понимают: одними протестами дело не выправить. Протесты – лишь крик о помощи.

Проблема в том, что угнетение народа во всех странах происходит СИСТЕМНО. Действует безнравственная, но отлаженная система, состоящая из идеологии, ресурсов и корпораций. По тысячам щупалец бегут электрические сигналы, распределяя ответственность.

А на улице всегда – толпа. Даже если за ней стоят политические партии. Толпа не может стать системой, будь она трижды доброжелательна и симпатична, как женские марши в Минске.

Систему можно преобразовать только другой системой. Создаётся впечатление, что никто из современной российской оппозиции не работает над созданием системы, не смотря на болтовню об этом. Для этого требуются долгие годы рутинной неоплачиваемой работы.

Гораздо проще заниматься демагогией и пиаром, выстраивая штабы и коалиции лишь для того, чтобы вытаскивать людей на улицы. Это разоблачает их главную цель – свергнуть режим любой ценой, используя толпу как таран и щит. Их не смущает, что, в случае «успеха», революционных романтиков всегда пожирают прагматики и циники, а старая система воссоздаётся снова на новый лад.

Террор и смута отбрасывают страну вспять. За последний век российский народ входил в смуту трижды: 1905, 1917, 1991. Путь замедлился. По ощущениям, мы недалеко ушли от реформ 1861 года, освободившись на бумаге, а в действительности оставшись крепостными.

Радикалы и революционеры – крайность. Но есть другая крайность – часть интеллигенции, которая добровольно вычеркнула себя из социально-политической жизни («политика дело грязное»). Эти люди сосредоточились на вопросах образования и культуры. Они во многом правы: нравственная педагогика решила бы 80% всех проблем. Но…

Педагогика беззащитна как ребёнок. Вероломные люди с маузерами или с мешками денег постоянно вторгаются в святая святых. Религия, образование, культура нуждаются в защите. А это значит, представители этих сфер не вправе уклоняться от общественно-политической борьбы. Вопрос лишь в том, какими методами.

Удивительно, в столице Башкирии трудно обнаружить людей, системно работающих над созданием альтернативы действующему курсу, вгоняющему страну в летаргию. Да, я вижу неравнодушных граждан, которых унижение в правах сделало активистами, способными грудью закрывать целые горы. Я вижу радикалов, подгоняющих страну к майдану и смуте. Вижу интеллигенцию «вне политики», прячущую головы в песок экопоселений и творческих кружков. И конечно, я вижу армию функционеров, вытаскивающих из кормушки подряды и гранты, чтобы заниматься имитированием демократических институтов. Общественные палаты и советы по правам человека, молодёжные движения и профсоюзы, партии и депутаты, сотни НКО – везде кипучая активность по второстепенным вопросам и гробовое молчание – по ключевым.

В Уфе нет публичного места, куда можно пойти в поисках общения и сотрудничества, если ты не приспособленец и не радикал. Вы знаете такое место? Думаю, в большинстве городов ситуация та же.

Часть вторая, практическая

Системную работу, способную охватить множество сообществ постсоветского пространства, я вижу в деятельности таких людей как Святослав Мурунов. Я нахожу там высокую этику, методологию, а главное – практический опыт и набор прикладных решений. Я вижу новый подход к развитию территорий, социальное проектирование и городскую модерацию, технологию запуска соседских и культурных центров силами местных сообществ. «Телеграф» в Светлогорске – пример того, как горожане самостоятельно создают сообщество, способное влиять на ключевые процессы вокруг.

По всей стране нужны подобные центры. Каждый может иметь свою конфигурацию и неповторимое лицо. Общее для всех – этические принципы, а также этапы запуска. Опишу то, вокруг чего хотелось бы искать единомышленников.

Соток 15 земли в пригороде (чем больше, тем лучше, вопрос цены). Не далее 25 км от центра города, чтобы дорога занимала меньше получаса, и можно было легко добраться на личном или общественном транспорте.

Деревянный дом квадратов на 250-300, поделённый на четыре функциональных зоны (три на первом этаже и одна на втором) Дом уютный, тёплый и светлый. Собственные вода, электричество, канализация, газовое отопление и скоростной интернет.

В доме находятся: 1) кофейня, 2) лекторий, 3) офис + кооператив. Со временем на участке могут появиться беседка, детская зона, мастерские, сад-огород, магазин и прочее. Площадь на втором этаже можно определить под мини-отель (пару комнат) для ночлега иногородних лекторов и гостей.

Почему кофейня? (Или чайная, кому что ближе.) Смысл проекта – создать атмосферу плодотворного общения и сотрудничества. Проще делать это при совместном чаепитии или за обедом. К тому же, сотрудники и гости заведения могут проводить там много времени, и без напитков и перекуса никак. Нужно запланировать не просто угол с кофе-машиной и самоваром, но кухонную зону для готовки продуктов. Поставить в холле несколько столиков для посетителей плюс столики на улице. Кофейня обслуживает сотрудников офиса, аудиторию лектория (раз-два в неделю), а также посетителей, в том числе людей с улицы.

Подсобные помещения включают четыре небольших санузла, две гардеробных и котельную.

Лекторий. Он же дискуссионный клуб. Это помещение в правом крыле дома для проведения лекций, семинаров, дебатов, коворкинга, воркшопов, коллективных размышлений и тому подобного. В повестке лектория находятся насущные проблемы территории. Лекторий вмещает минимум 30 человек и имеет необходимое оборудование: проектор, флипчарты, раскладные столы-стулья, оргтехнику. В этом же зале может быть организована импровизированная сцена для камерных концертов (типа квартирников), а также выставка работ местных мастеров.

Офис. Помещение в левом крыле дома для работы нескольких небольших самостоятельных коллективов. Возможно, офис в «американском» стиле, то есть один зал с небольшими перегородками. Офис прежде всего для правления кооператива. Здесь же своя видеостудия (с оборудованием для съёмки и монтажа), а также дружеская студия дизайна. Ещё можно посадить рядом друзей юристов (правозащитников). Ещё могут найти свой угол программисты или представители иных креативных профессий. Вероятно, около 15-20 рабочих мест.

Если говорить об архитектурном облике здания, то лично мне симпатичен стиль старых бревенчатых домов Русского Севера. Большой дом «шестистенок» на высоком фундаменте и с классической двухскатной крышей. Пространство под крышей даст второй этаж той же площадью, что центральная зона, таким образом, над кофейней-чайной можно разместить жилые (гостиничные) помещения.

Экономической основой проекта является потребительский кооператив. Актив сообщества и все посетители, друзья, партнёры постепенно вовлекаются в выгодную потребительскую кооперацию. Разумеется, кооператив нацелен на охват максимальной аудитории в регионе. Программы могут быть самыми разными: совместные закупки продуктов и товаров с целью экономии, беспроцентные займы друг другу как альтернатива ипотеке и автокредиту и т.д. Кооператив – самая сложная часть проекта, и одновременно – фундамент, который обеспечит самостоятельность.

КЛОК – рабочее название для формата заведения (чтобы не повторять всякий раз «кофейня-лекторий-офис-кооператив»). Может быть, аббревиатура не самая удачная. Кому-то привычнее использовать «ОКЦ» (общественно-культурный центр), «комьюнити-центр», «культурный штаб» или иное. В любом случае, у каждого подобного центра будет имя собственное, не говоря уж про свой устав.

Источником инвестиций может быть существующее сообщество (люди строят вскладчину и оформляют на коллектив) либо один-два инициатора, которые начинают строить на свои деньги, а потом привлекают остальных.

Проект некоммерческий, но самоокупаемый. В некоторых ОКЦ главным доходом может быть предоставление помещений под мероприятия, семинары и прочее. В каких-то – работа кафе, если объект находится в людном месте. Для уфимского КЛОКа я вижу доходом работу кооператива, а также выполнение городских заказов по социальному проектированию и обучению (в будущем).

Строить нужно максимально дёшево, но добротно. Сделать проект, учитывающий всё до гвоздя. Придумать, как сэкономить на материалах. (Да, сруб дороже каркасника, но привлечёт больше людей.) Несложные строительные и отделочные работы делать силами зарождающегося сообщества. Постараться найти единомышленников среди строителей, которые окажут шефмонтаж или выполнят работы по себестоимости в обмен на партнёрство и рекламу. Соучастие в создании такого объекта станет делом, которое знакомит и объединяет людей.

Процесс проектирования, строительства и работы такого центра предполагает открытое вовлечение людей (даже просто любопытных), а также раскрутку с помощью качественных видео.

Подобные проекты объединяются в неформальную горизонтальную сеть, обмениваются сигналами. Из торчащих по всей стране «клоков» сшивается лоскутное «одеяло».

Спустя годы сеть таких Клоков или Окц может стать опорой для ненасильственной перезагрузки системы самоуправления в стране. Это будет общественная деятельность без тотальной зависимости от администраций. Новая политика без вертикальных партий и крикливых протестов.

Впрочем, как это будет – покажут тонны выпитого чая, кофе и какао. Для того и нужны такие центры, чтобы желаемое будущее обсудить и приблизить. Это станет модным! Приехать в пятницу на лекцию интересного человека. Заказать чашечку душистого горячего напитка. Принять участие в дискуссии и совместной работе. Послушать новости местной команды, посмотреть свежее видео. И конечно, узнать, как идут дела у кооператива, где ты тоже пайщик, и где твой голос имеет вес.

Источник: Soorganizator.ru

Редактирование: